新书试读

小鸟文学

来自新近好书的试读章节,由小鸟文学编辑部从近期出版物中挑选而来。祝阅读愉快。

本文同步刊发于小鸟文学第四十五卷,为免费内容。

2020 年,埃莱娜·费兰特接受博洛尼亚大学名家讲堂之“埃科讲堂”的邀请,进行了三场由他人代为朗读的演讲《痛苦和笔》《蓝宝石》《历史与我》。作家从自身的阅读写作史中提炼出“说出事情的原本”“我们所需的巫术”“必要的另一人”等关键主题,并通过阐释格特鲁德·斯泰因、英格博格·巴赫曼、劳伦斯·斯特恩、伊塔洛·斯韦沃、阿德里亚娜·卡瓦列罗等作家对自身的影响,勾连起自身写作过程和经典作品的联系。

《页边和听写》由这几场特殊演讲组成。书中还附录了《但丁的肋骨》一篇,是作家应意大利学研究者协会(ADI)的邀请,在“但丁及其他经典”研讨会上(2021 年 4 月 29 日)发表的演讲稿,由学者蒂兹亚娜·德洛卡蒂斯代为朗读。费兰特阐释了但丁如何突破自己的诗歌传统,想象女性生活的智慧和可能,最终创造出贝雅特丽齐这一不朽的文学形象的。

经“99读书人”授权,我们节选了第二篇演讲《蓝宝石》,分享给读者。

本书现已上市,点击【阅读原文】即可购买

这两种写作都是我的,黛莉亚、奥尔加、勒达单独的写作也都属于我。我描绘人、时间、空间,但使用的语言都来自人物、空间、时间本身,就像造物者与造物,各种形状用一种让人眩晕的方式混合在一起。总之,这种写作是虚构故事中,黛莉亚、奥尔加和勒达随机讲述的结果,也是作者“我”——一个永远不会完成的虚构,被多年的阅读塑造,充满写作的狂热——有意虚构让写作变得凌乱的结果。我可以说,我就是她们的自传,正如她们也是我的自传。

至此,我不想再谈论那三本书,我感觉依然对它们知之甚少。但我想再补充一点,我在想象黛莉亚、奥尔加、勒达这三个人物时,她们因为生活中发生的事,都变成了严格密封的人。过去,她们曾经试图和别人建立起桥梁,但最后失败了,成了孤家寡人。她们没有来往的亲戚,也没有朋友。她们不相信自己,不相信丈夫、情人,甚至不相信自己的孩子。没人知道她们身体的样子,没人描述这一点。她们是故事唯一的信息来源,没办法将她们的版本与其他人的版本进行对照。除此之外,她们好像距离发生的事情特别近切,无法看清整个故事,无法知道她们有些话的真正含义。这正是我所希望的。在写作中,我拒绝保持距离。如果她们零距离审视自己的伤口,那我就零距离呈现她们的痛苦。我——作者,已经融入了她们的体验中,像她们一样孤立无援,我会避免自己从真正见证事情真相的局外人视角去写作。

在《烦人的爱》和《被遗弃的日子》中,那种自我封闭是一种写作的选择。比如,我和黛莉亚都不知道她母亲在沙滩上经历了什么;我和奥尔加都不知道她的公寓门为什么忽然坏了,又突然可以打开。我可以像黛莉亚和奥尔加一样做出假设,也和她们一样满足于这种假设,因为我们都无法验证真伪。

最极端的、精心设计的处境是在《暗处的女儿》中。故事中,勒达做了一件匪夷所思的事:她偷了那个娃娃,自始至终她都无法解释自己这个行为的意义。我——埃莱娜·费兰特,我构思了我的小说,还有她的讲述,营造了一种极端的情况,就是让我们俩人的讲述陷入孤立,到达一个无法回头的点。我们都变得精疲力竭,集中体现在最后一段对话中,勒达对两个女儿说:“我死了,但我很好。”有几年,我都觉得《暗处的女儿》是我最后的作品,或者是出版的最后一本书。我年轻时对绝对现实主义的狂热追求已经消退了。随着时间的推移,只剩下对真相的追求。我拒绝夹杂着方言的自然主义纪实文学,拒绝华丽的美文写作,拒绝那些永远抬着头、斗志昂扬的女英雄。我小说中的女人,我觉得是用一种真实的方式讲述她们,讲述自己,最后的结果是她们都陷入了一种唯我论中,但我依然坚持这一点。我看到,作为作者,要是不这样,只能让故事变得不真实。如果没有别人的推动,就很难讲故事,这条老规矩一直很稳固。

后来,很偶然的情况下,我重读了菲尔特瑞奈利出版社(Feltrinelli)的一本书:《你看着我,讲述我》(Tu che mi guardi, tu che mi racconti)。1997 年还是 1998 年这本书刚出版时,我就读过,作者是阿德里亚娜·卡瓦列罗(Adriana Cavarero)。第一次读这本书,并没有给我带来多少好处,反而动摇了我从《烦人的爱》开始一直坚持的路线,虽然书中对女性讲述自己故事以及讲述的冲动的分析引人入胜。或者在我的记忆里,事情就是这样。不过我想谈的不是初读,而是重读这本书的感受。

那时,我正试图从《暗处的女儿》的死胡同里走出来,写一部关于母女关系的新作品,那应该是一本长篇,应该在时间上延伸开来,按照我的想法,那是一个持续七十年的故事,这时再次拿起卡瓦列罗的书,我觉得它就像一本我从未读过的新书。我发现她引用了凯伦·布里克森的《走出非洲》,还有小说中与鹳有关的寓言。激发我灵感的是其中一章的标题:《必要的另一个女人》(I’altra necessaria),这一章记录了与汉娜·阿伦特的一段详细对话,主题与自恋有关,最后得出了这样的结论:

必要的另一人……就是一个具体的存在,是另一个人,脆弱、不可替代,也无法判断。

我记得这段话让我很震撼。我觉得,“必要的另一人”也许就是我所需要的,这样可以让我在延续前三本书主题的同时也有所突破。

但我想要从头说起,卡瓦列罗在写作中参考了很多作品,也借鉴了意大利重要的女性主义著作《别以为你有权利》(Non credere di avere dei diritti),这本书由米兰女性书店出版。她从中摘录了一个关于女性友谊的小故事:二十世纪七十年代,工会斗争为工人获取了一项权益,为没完成学业的男女工人开设为期三年的课程,包括职业教育和非职业教育,共一百五十小时。艾米莉亚和阿玛利亚就是在这个背景下认识的。阿玛利亚是个天生的讲故事高手,开始她觉得艾米莉亚很无聊,一直在讲同样的故事。但后来她们要相互阅读对方在课上练习写的故事,阿玛利亚开始对艾米莉亚、对她写的文字产生了兴趣。艾米莉亚很欣赏阿玛利亚的才能,甚至流下了羡慕的眼泪。因此阿玛利亚决定写下艾米莉亚的生活经历,并把写出来的文字送给她。这份礼物让艾米莉亚很感动,她一直都随身带在包里。

很多年前我就读过《别以为你有权利》,但我并没有注意到艾米莉亚和阿玛利亚。卡瓦列罗却将书中短短两页里这两个有些单薄的女性人物提取出来,用充满智慧和明锐的笔触谈论她们。她指出了“女性友谊的叙述特点”。你们要听听这一句,她说:“两种自述交叉起来,同时也能产生相互写传记的效果。”她写道:“这很有效……这是一种互动机制,每个女人可以讲述的事会成为自述,对方会从中得知一个故事,会讲给别人听,当然会再讲给故事的主人公听。”她总结道:“简单来说,我把我的故事讲给你,为的是你讲给我。”我看到这里很振奋,这对我来说简直太有用了,我正要写一部长篇,里面有两个女人——一对好朋友,她们的人生交织在一起,但不像艾米莉亚和阿玛利亚的故事那么有建设性。

我重新拿起了《别以为你有权利》。这本书中关于艾米莉亚和阿玛利亚的那几页,对我当时正在构思的小说启发很大,我发现了卡瓦列罗没有直接引用的一段话,它激发了我的想象力。阿玛利亚,那位出色的讲述者,有一次谈到艾米莉亚时说:“那个女人真的知道事情是什么样的,她写的句子都很零散,但真实而深刻。”(罗森伯格与塞利尔出版社,1987 年)。我马上喜欢上了那些字眼:“真的”“真实而深刻”。阿玛利亚喜欢写作,也觉得自己很擅长写作,我不由自主对艾米莉亚的尝试产生了钦佩之情。我甚至能感觉到,阿玛利亚对于艾米莉亚写出来的东西,流露出了一种类似嫉妒的情感,尽管她很出色,但她知道自己无法和艾米莉亚媲美。

于是我开始变得夸张,就像往常一样。卡瓦列罗写道:“我们不知道,艾米莉亚放在包里的那几页备受珍爱的纸上写了什么。”但她既不为失去阿玛利亚的文字感到遗憾,也不为艾米莉亚的零散的句子丢失感到惋惜,这些片段被她称为“书写自传的笨拙尝试”。理由很充分:卡瓦列罗的分析倾向于强调讲述两个女人之间的友谊产生的积极作用,而不是处理两种文本之间的动态关系。但我对失去那些文本感到很惋惜,我觉得那些文字与我作为写作者遇到的问题很接近,因为我很清楚什么是勤奋的写作,什么是突破边界的写作。我幻想着,如果我能拿到阿玛利亚的作品,就能在其中辨别出艾米莉亚写的真实而深刻的句子。我几乎可以肯定,莱农和莉拉的写作故事,灵感就来自这些想象。实际上对我来说,读到阿玛利亚表达钦佩之情的话(我必须承认),她朋友的“零散的句子”很快就变成了“真正的写作”,一种发自内心的写作(但丁会这样表达:“那些文字几乎是自己倾泻出来的”),会落在某个笔记本的红色横线之间。简而言之,我想象阿玛利亚通过杰出的写作才能,把艾米莉亚残缺的文字整合在一起,而艾米莉亚——“必要的另一个人”对此很满意。

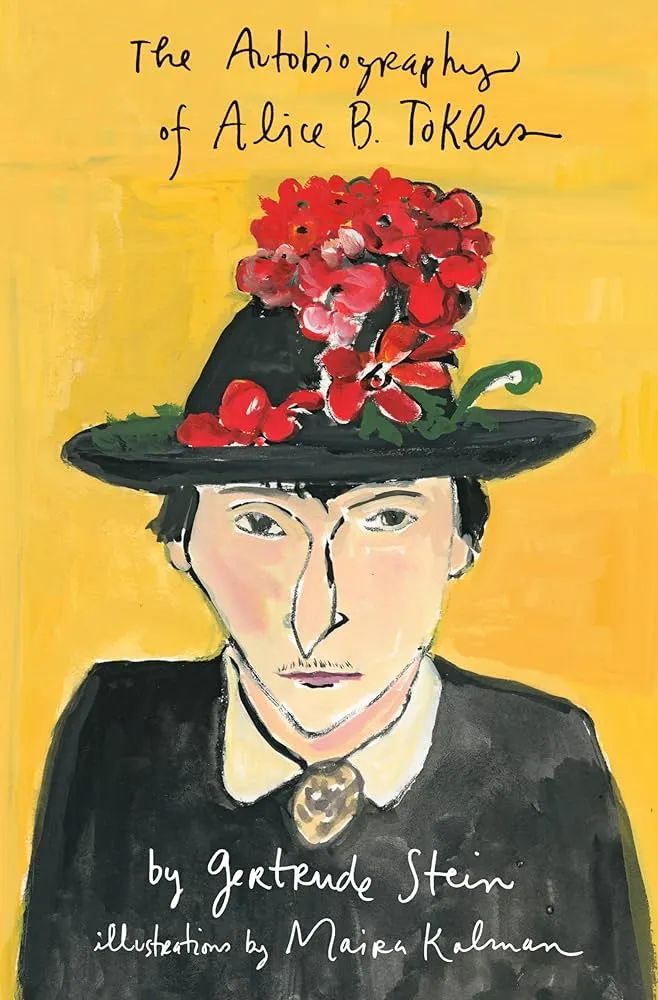

《爱丽丝·托克拉斯自传》

这里我要说的是,卡瓦列罗没有把这个评价用在艾米莉亚身上,而是用在了爱丽丝·托克拉斯(Alice B.Toklas)身上,这个人的自传(注意是自传,而不是传记)是格特鲁德·斯坦因(Gertrude Stein)写的。好吧,《爱丽丝·托克拉斯自传》这本书我几十年前就读过,我读得特别不用心。我为我的长篇小说打草稿时,重读了这本书,正是阿德里亚娜·卡瓦列罗写的那几页文字促使我重读了它。我想告诉大家,小时候读这本书时,我一点儿都没有看懂,《爱丽丝·托克拉斯自传》是本特别棒的书,架构和行文都很有创意。下面我抄录卡瓦列罗的一些句子,正是这些话,让我重新审视这本书:

这本书是自传和传记的重叠……格特鲁德通过她的朋友、同居者、情人爱丽丝之口,来讲述自己的生活……格特鲁德·斯坦因带着强烈的自恋,通过交织的故事,成功写出了一部文学作品,她在里面闪闪发光,而爱丽丝就像观察她,讲述她的故事的另一个女人……

也许正是从这里开始,莱农和莉拉之间的关系,她们的写作之间的关系,对我来说变得更加清晰。也许正是基于这一点,我开始觉得可以摆脱奥尔加、黛莉亚、勒达了,尤其是,我要致力于塑造一个必要的“他者”,讲述两人之间的关系,她们彼此融合,但又不能完全相容。

正是在这个目标的引导下,我仔细重读了《爱丽丝·托克拉斯自传》。在我看来那本书写得很成功,因为在写作中,或许也在现实中,卡瓦列罗所说的“斯坦因的自恋”实现了双重功能:首先是作者的功能,格特鲁德·斯坦因在作品上署名,其次是封面上的作者名字,对应书中的人物——格特鲁德·斯坦因。但请注意:如果你要阅读或重读这本书,请跟随爱丽丝·托克拉斯的讲述一行一行往下看。作为叙述者,她表现很出色,叙述很详尽。这显然不是巧合,自传的最后几行很精彩,格特鲁德看到女友还没有打算写自传,于是承诺帮忙写。在切萨雷·帕维泽翻译、艾诺迪出版社出版的译本中,这个承诺是这样表述的:“我会像笛福写鲁滨孙自传那样,写这本自传。”我亲爱的朋友、爱人兼妻子,我会用给别人写自传的唯一方式写你的自传:把它变成第一人称小说,你就是第一人称主角,就像一个女“鲁滨孙”,绝不是“星期五”。除此之外,虽然爱丽丝作为妻子,是书写天才妻子的合适人选,但是如果她没有必要的文学素养,怎么能在文本结构中用一种让人信服的才能,不仅刻画出“天才的妻子”——这是一件很有益处的事——而且要显现出一个“天才妻子”格特鲁德,并用第三人称的形式让她在一大群男性天才中熠熠生辉?

现在,我想引用爱丽丝写的一段有名的话,结束今天的演讲,那是她第一次见到格特鲁德时的情景:

我被她的珊瑚胸针,还有她的声音所吸引。可以这样说,我一生中只见过三个天才,每次都在我心中激起了强烈的震动,每次我都没有看错;我感受到他们是天才,都是在他们的天分得到公认之前。我说的三位天才是:格特鲁德·斯坦因、巴勃罗·毕加索和阿尔弗雷德·怀特海。

我最后想强调一件事。让我觉得神奇的是:一个女人——封面上署名的女人,她通过“必要的另一个人”之口,大胆地把自己说成是天才,并和两个男性比肩,还把自己放在第一位。如此厚颜的行为让我觉得有些好笑,甚至有些可爱。我不敢百分之百确定,但我想正是在那一刻,我决定把已经用了一段时间的标题《必要的朋友》改为《我的天才女友》。这个问题,我会下次再来谈。

……

获取完整阅读体验

请下载“小鸟文学”app

题图为《我的天才女友 第三季》(2022)剧照

本月🐦

欢迎你带着好奇心阅读小鸟文学

小鸟文学是个独立 App,它的表达在不停变化,认识它的人都有不同的机缘。此前你可能会从各种短篇小说、长篇访谈,人类学田野笔记或者和它的前身《好奇心日报》的联系认识到它,如今它还在持续作出调整。不过它的价值观一以贯之:和我们所处的世界保持距离,与此同时又不会袖手旁观。

📪联系我们

info@aves.art

新浪微博|豆瓣 @小鸟文学

精彩评论